塩分量って気になりますよね。

摂取量が多くなると健康によくありません。

問題なのは自分が塩分が少ないと思っていたものに多く入っていることです。そうであれば、日頃塩分に気をつけている意味がなくなりますからね。

食パンに塩分。

普段食べていると、はっきりとした塩気は感じられませんから、あまり意識していないかもしれません。しかし食パンにも塩分は入っているんですよ。

ここでは食パンの塩分について紹介します。この機会に知っておいてくださいね。

目次

食パンに塩分は?

食パンには塩分が含まれています。

塩気をあまり感じませんから意外ですよね。

というのも、食パンづくりには塩が必要なんです。

塩を入れないと味気ないものになってしまい、また生地にコシをつけるための役割があるからです。

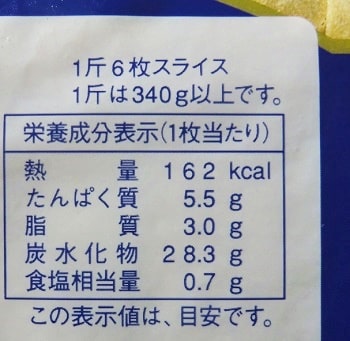

市販の食パンの場合は、原材料名や栄養成分が表示されていますので、塩分がどれくらい含まれているのかは簡単に分かりますよ。

この6枚スライスのパンだと、食塩相当量は0.7g。

さて、0.7gだけの情報だと多いか少ないのか分かりませんよね。

塩分量の目安

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では1日の食塩相当量の目標値を定めています。

- 18歳以上男性:8.0g/日未満

- 18歳以上女性:7.0g/日未満

食塩相当量は成人男性だと、1日で8.0g未満、女性では7.0g未満が目標とされています。

でも、厚生労働省の目標値は厳しすぎやしないかという意見もありますよ。というのも、ラーメン一杯の塩分量は5~6g。

一食だけで目標値近くまで達してしまいますからね。

また、汗をかく仕事をしている人としない人では基準を一緒にしない方が良いのは当然。

これらはある程度の目安ですね。

さて、食パン1枚で0.7g、2枚だと1.4gと意外と多い量になってしまいます。パン2枚だけで1日の2割弱は摂取してしまうんです。

また、当然食パンだけを食べるということは少ないでしょうから、何らかのトッピングはするでしょう。

有塩バター10gを使う場合の塩分量は約0.15g。パン食は意外と塩分が多いことが分かります。

ちなみにごはんはカロリーはありますが、塩分が含まれていませんよ。

塩分を減らすための対応策

塩分を減らすためにパン食を減らそう、なんて実際は難しいですよね。

お米は高いですし、パン食に慣れている人も多いはず。

パン食での塩分を減らす対策を紹介します。

薄切りのパンを食べる

6枚スライスのパンで塩分の目安は0.7グラムです。

ということは8枚スライスのパンであれば、塩分を減らすことができます。

ただ、食べるパン自体の量が減ってしまうため、お腹がすいてしまう人もいるでしょう。

減塩のパンを食べる

食パンでも減塩のパンはあるんですよ。

値段はやや高くなってしまいますが、このように50%塩分カットの食パンがあります。

6枚スライスのサイズと一緒ですが、食塩相当量は0.28gとかなり抑えられています。

カロリーは普通のと大体一緒です。

塩分を気にするなら、このような塩分カットのものを選ぶとよいでしょう。

また、食パンでもライ麦やくるみを使ったものがあります。これらも若干塩分は少なめです。

塩分を排出するものを食べる

塩分を排出する成分として「カリウム」を摂取するのがよいとされています。

カリウムは野菜や果物、海藻などに含まれていますよ。

そのような食べ物を意識的に摂取することで、排出を促して体内の塩分を減らすことができますよ。

まとめ

食パンの塩分量について紹介しました。

食パンにも塩分が入っていますよ。

1枚あたり目安0.7gです。

そして、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では1日の食塩相当量の目標値は以下の通り。

- 18歳以上男性:8.0g/日未満

- 18歳以上女性:7.0g/日未満

1枚を食べると1日の基準の10分の1を摂取してしまうことになります。

また、塩分が多いと感じたら、塩分の少ないパンを選んだり、野菜や果物、海藻などカリウムが含まれている食べ物を摂取して排出したりするという考え方も取り入れてくださいね。(おわり)